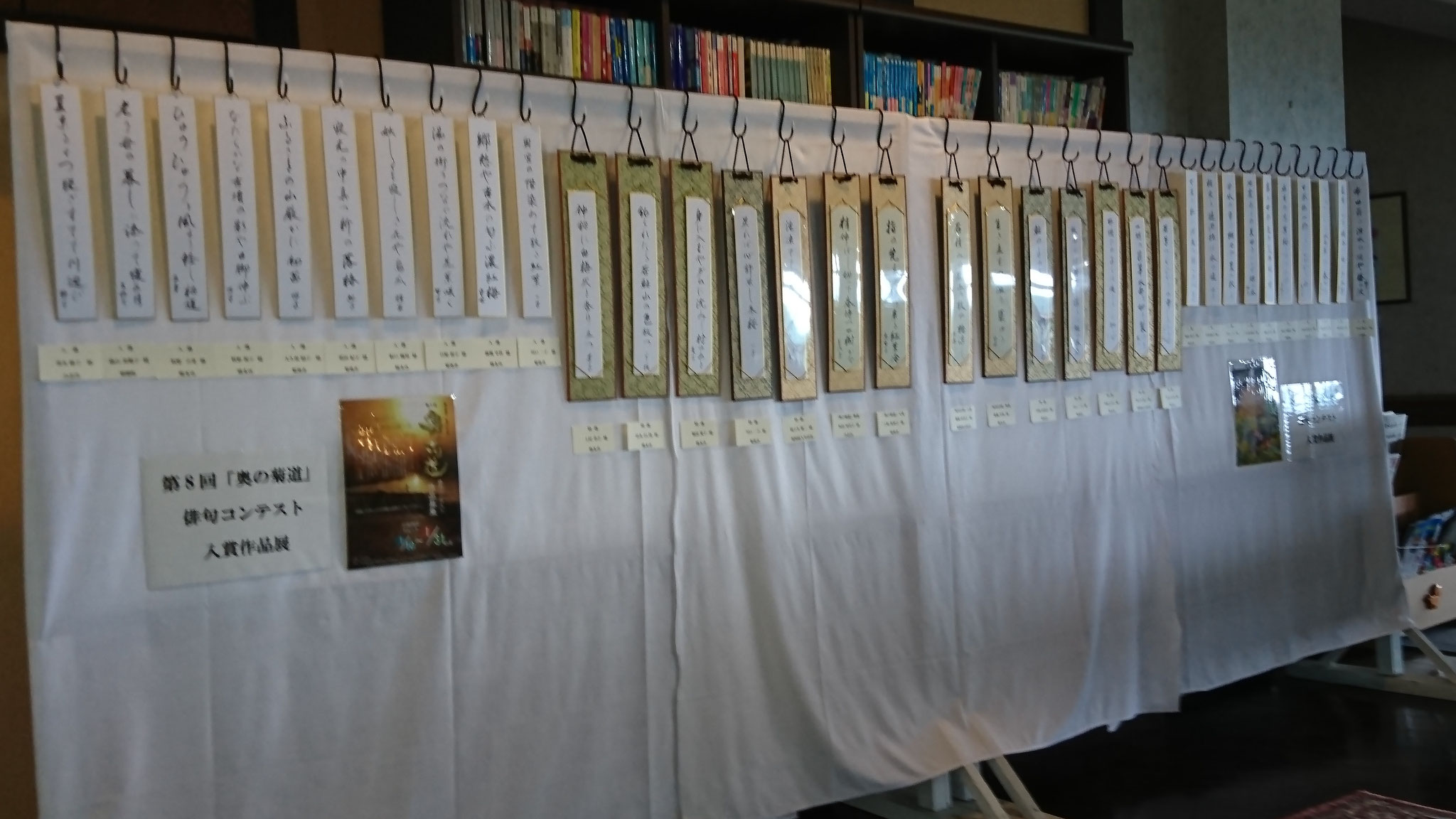

「奥の菊道」俳句コンテスト

「奥の菊道」俳句コンテストは

これから少しずつ消えていってしまうかもしれない

美しい自然の風景や懐かしい生活が残る

熊本県内の故郷の情景を俳句に詠んでいただき

その俳句を広くご紹介していくことで

大切なことを見失ってしまった現代の日本社会への

故郷からの最後のメッセージを伝えていくことを

目的とした俳句コンテストです。

熊本県内の故郷に吟行いただき、そこで詠まれた皆様の俳句を

「奥の菊道」俳句コンテストにご応募ください。

このホームページの「心の旅」に掲載されている俳句は

過去12回の「奥の菊道」俳句コンテストの入賞作品と

「奥の菊道」通信俳句会の優秀作品です。

一句一句の俳句を読み進めていただければ、

素敵な心の旅のお時間になることでしょう。